関節モビライゼーションと「凹凸の法則」~可動域を広げるためのポイント~

関節モビライゼーションと「凹凸の法則」~可動域を広げるためのポイント~

皆さんは「関節モビライゼーション」という言葉を聞いたことがありますか? これは、関節の動きをスムーズにし、痛みの軽減や可動域の改善を目的とした手技療法です。その中でも「凹凸の法則」という理論が、関節の動きを理解し適切な施術を行う上で非常に重要になります。

◇ 凹凸の法則とは?

関節は、基本的に「凹面(Concave)」と「凸面(Convex)」で構成されています。 この形状によって関節の動きが決まり、関節モビライゼーションを行う際のアプローチも変わってきます。

凹凸の法則の基本原則

-

凹面(Concave)が動く場合 → 骨の動く方向と関節面の滑り(スライド)は同じ方向

-

凸面(Convex)が動く場合 → 骨の動く方向と関節面の滑り(スライド)は逆方向

この法則を理解することで、関節の動きを正常化し、痛みの軽減や可動域の改善をスムーズに行うことができます。

◇ 関節の可動域を広げるための具体例

🔹 肩関節の可動域制限(例:挙上しづらい)

肩関節は、上腕骨(凸面)と肩甲骨(凹面)で構成されています。

-

上腕骨を挙上(屈曲)するとき、関節面は後方へスライド

-

したがって、肩関節の可動域を広げるためには後方へのモビライゼーションを行うと効果的

🔹 膝関節の伸展制限(例:膝が伸びにくい)

膝関節の主な動きは、脛骨(凹面)と大腿骨(凸面)によって行われます。

-

脛骨が前方へ動くとき、関節面も前方にスライド

-

そのため、膝伸展の可動域を広げるには前方へのモビライゼーションが有効

🔹 足関節の背屈制限(例:しゃがみにくい)

足関節は、距骨(凸面)が脛骨・腓骨(凹面)の間で動く構造になっています。

-

足関節を背屈するとき、距骨の関節面は後方にスライド

-

したがって、足関節の可動域を広げるには後方へのモビライゼーションが必要

◇ モビライゼーションの実施ポイント

関節モビライゼーションを安全かつ効果的に行うためには、以下の点に注意が必要です。

✅ 痛みが出ない範囲で行う(無理な動きは逆効果) ✅ ゆっくりと滑らせるように圧を加える(急激な圧はNG) ✅ ストレッチや筋力トレーニングと組み合わせる(動きを持続させるため) ✅ 日常生活でも意識する(セルフエクササイズの実施)

◇ まとめ

「凹凸の法則」を理解し、適切な方向へ関節モビライゼーションを行うことで、関節の動きを改善し、可動域を広げることができます。

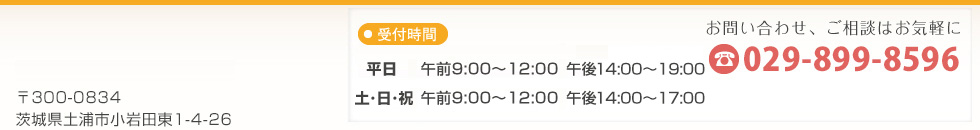

当院では、この理論を基に施術を行い、皆さまの関節の動きをサポートしています。 もし関節の動きが悪い、痛みがあると感じたら、お気軽にご相談ください!

▶ 土浦すずらん鍼灸接骨院で、あなたの動きをサポートします!

ホームページ

Home